|

|

Die Familie Notthafft und RegensburgVon den vermeintlichen Regensburger Wurzeln der Familie v. Notthafft |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nach Johann Prechtl v. Sittenbach findet sich der Beiname "Nothaft" erstmals

bei einem

Grimoldus dictus Nothaft

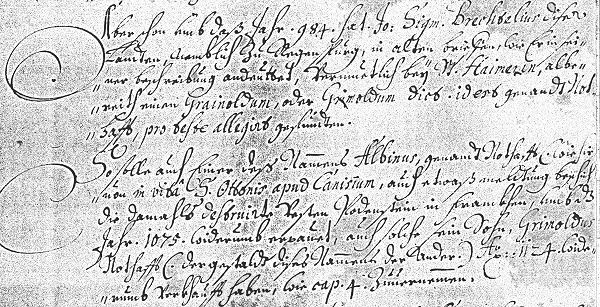

in einer Regensburger Urkunde aus dem Jahr 984. Dresslin berichtet dazu in

seinem Stemma Nothafftianum:

In Graf Albert III. vermutet Franz v. Notthafft einen Sohn jenes Grimoldus dictus Nothaft von 984. Wörtlich schreibt er im 1. Band seiner Familienchronik: "Grimoldus I. genannt Nothaft, von Prechtl in seinen Kollektaneen 984 als Zeuge in Regensburg aufgeführt, dürfte ebenfalls ein Sohn Alberts II. von Babenberg und Bruder der zuvor angeführten gewesen sein. Dessen Sohn dürfte Graf Albert III. gewesen sein, dem am 11. April 1000 Kaiser Otto III. einen Hof in der Nähe von Obermünster (Anm.: in Regensburg) in der Grafschaft des Babo (Anm.: Pabo I. Burggraf v. Regensburg) gab. Seit 1003 erscheinen Grafen im Nordgau, die nach den urkundlichen Daten weite Striche von der Regensburger Gegend nordwärts bis zum Fichtelgebirge besaßen. Diese neuen Grafen lassen sich keinem der bekannten Geschlechter zuordnen. Die Annahme, daß die seit 1003 bis 1091 als Grafen im Nordgau urkundlich erscheinenden Söhne und Nachkommen des Grafen Albert III. sind, dürfte die wahrscheinlichste sein. Demnach dürften sich als Söhne Alberts III. ergeben: 1. Odalschalk: Am 9. September 1003 schenkte König Heinrich II. dem Bischof von Freising Güter in Beßinga (Poesing), Friedinga (Frieding) und Mantalachi (Mantlach) im Nordgau sub Odalschalki comitatu. Im selben Jahr erscheint Hersbruck im Nordgau in der Grafschaft Odalschalks. Am 8. Februar 1004 schenkte König Heinrich II. der alten Kapelle in Regensburg ein im Nordgau, im Lpmitat des Grafen Otalschalk gelegenes Gut nebst seinen Besitzungen in den Dörfern Durrin (Theuern) und Mantlach. 2. Berengar: am 1. November 1007 schenkte König Heinrich II. dem Bischof von Bamberg Schambach, Beilengries, das Nonnenkloster Bergen und den Ort Fürth (locus Furti), sämtliche im Nordgau im Komitat des Grafen Peringer".3

Bei der nächsten Nennung des Beinamens Nothaft bezieht sich Franz Notthafft auf die Antiqua Lectiones des Heinrich Canisius (Tom 1 - 6, Ingolstadt 1601-1604), indem er schreibt: "Als Sohn des Grafen Heinrich IV. auf dem Nordgau, 1043 bis 1094, dürfen wir endlich auch Albert IV. betrachten, der wie seine Vettern Rapoto V. und Udalschalk als Gesandter des Königs an den Papst in Novara 1073 genannt wird, und zwar wie die beiden anderen ohne Beisatz (Riezler: Bayerische Geschichte, Bd. I., S. 536, Anm. 1). Nach Canisius stellte ein Albinus genannt Nothaft Bodenstein um 1075 wieder her und nannte es Albinenstein (vide Vitam St. Otonia apud Canissium et antiqua apud Monasterium Aldersbach, wohl nach H. Canisii Lectiones antiquae, Ingolstadt 1601). Albinus, wohl gleich mit Albert IV. ist der erste Nothaft, den die Familiengeschichte nach Grimoldus I. 984 nennt."7 Bei dieser Aussage bezieht sich Franz Notthafft augenscheinlich auf Johann Dresslin, der auf fol. 39 seines Stemma Nothafftianum schreibt: "Vermög Einer nach anZaig Brechtelii Vnlangst noch bey dem Closter Alderspach vorhandten gewester alten beschreibung Vnderschidener, dises Closters geschäffte mit Bamberg, solle Albinus Nothafft die Vesten Podenstein in Franckhen auß damahligen ruderibus vmb daß Jahr Christi 1075 widerumb erhoben vnnd nach Ihme Albinenstein genent; Sein Sohn Grimoldus Nothafft aber, dieselbe Ao. 1124 Graff Otten von Wolfertshausen verkhaufft haben, bey deme Sye den alten Nam[m]en widerumb bekhom[m]en, vnnd alß Er hernach vor Pauia mit einem Pfeill erschossen worden, auf Graf Conraden von Dachau, von deme aber an daß Stifft Bamberg gelanget (sein); Cum prioribus concordat vita S. Ottonis apud Canisium et alios, cum posterioribus Registratura Bambergensis, quamuis praedict. Canisius dicat, quod talis venditio iam ipsi Ottoni facta fuerit qui Ao. 1139 obiisse deprehenditur." Hierzu ergänzt Dresslin noch auf fol. 65': "So solle auch Einer deß Nam[m]ens Albinus, genandt Nothafft {wie hiruon in vita S. Ottonis apud Canisium, auch etwaß meldtung beschicht} die damahls destruirte Vesten Podenstein in Franckhen vmb dz Jahr 1075 widerumb erpauet, auch solche sein Sohn Grimoldus Nothafft {dergestaldt dises Nam[m]ens der Ander} Ao. 1124 widerumb verkhaufft haben, wie cap. 4. Zuuernem[m]en." Leider werden diese Angaben heutzutage nur noch schwer nachprüfbar sein! Im genannten Grimoldus II. setzt sich nach Franz v. Notthafft die Stammreihe seiner Familie fort. In Gebhard, dem Stammvater der Landgrafen von Leuchtenberg, sieht Franz v. Notthafft einen Bruder von Grimoldus II.

Schliesslich führt Franz v. Notthafft in seiner Familienchronik9 noch einen Grimoldus III. genannt Nothaft an, über den Johann Dresslin folgendermaßen berichtet: "Verner meldet Brechtelius in seiner Nothafftischen Geschlechts Beschreibung, dz Er in noch anndern alten Briefen Zu Regenspurg, circa Annum 1182 auch einen Grimoldum genant Nothafft gefundten hab, dessen Gemahlin Fr. Vrsula ein geborne Freyin von Weida gewesen {iezt fur Saxen gehörig} vnnd noch einen anndern, huius nominis circa Annum 1242, So Frau Gertraudt von der Schwarzenbürg {iezt rudera negst bey der Statt Rötz in der Obern Pfalz gelegen} Zur Gemahlin gehabt."10 Leider tauchen die bisher genannten Personen mit den Beinamen "Nothaft" bisher nur in den alten Notthafftischen Familienchroniken von Johann Sigmund Prechtl v. Sittenbach und Johann Dresslin auf. Franz v. Notthafft übernahm sie aus deren Werken und versuchte sie in die seinerzeit bekannten hochmittelalterlichen Grafenfamilien im Bereich der Nordgaues einzubinden, wobei er sich vor allem auf die Werke Döberl und Riezlers stützte. Da sich zu den in den alten Familienchroniken genannten "Nothaften" in den gängigen Urkundeneditionen bisher keine weiteren Belege finden liessen, können die Schlussfolgerungen und Filiationen Franz v. Notthaffts einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten. Dennoch bieten sie manche interessante Perspektiven und Ansatzpunkte für weitere Forschungen. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Von den vermeintlichen Regensburger Wurzeln der Familie v. Notthafft |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Während das Allodialerbe der genannten größtenteils an die landgräfliche Linie der Familie fiel, die 1196 jedoch ebenfalls ausstarb, fielen die Lehen, welche die Burggrafen vom Bischof von Regensburg getragen hatten, an diesen zurück. Das Reichsamt aber und die damit verbundenen Rechte und Güter wurden von Kaiser Friedrich I. Barbarossa eingezogen. Da jedoch der Herzog von Bayern Ansprüche auf dasselbe erhob, entwickelten sich langwierige Streitigkeiten um das Burggrafenamt, die erst 1205 durch einen Vergleich beigelegt wurden. In der Zeit dieser Auseinandersetzungen erscheint ein Albertus als kaiserlicher Burggraf von Regensburg, dessen Familienzugehörigkeit zunächst unklar erscheint. Manfred Mayer, der sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts um die Erforschung der Geschichte der Burggrafen von Regensburg verdient machte, widmete diesem Albert, Burggraf von Regensburg in den Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg einen Aufsatz, in dem er schrieb: "Dagegen dürfte es Franz Notthafft Freiherrn von Weißenstein, welcher sich seit Jahren eingehend mit dem Studium der Geschichte seiner Familie beschäftigt, gelungen sein, das Geschlecht des Burggrafen Albrecht von Regensburg festzusetzen. Hiezu führte in erster Linie, wie in vielen ähnlichen Fällen, der Rufname des Burggrafen. Um 1166 ist ein Albertus Notthafft Zeuge einer Urkunde Kaiser Friedrichs für das Kloster Reichenbach. Im Jahre 1182 bezeugt derselbe Albertus Notthafft am 29. September zu Regensburg wiederum eine Urkunde Kaiser Friedrichs für das Kloster Reichenbach. Im Jahre 1222 erscheinen der "alte Notthafft" sowie seine Sohne Albert und Heinrich als Bürgen und Zeugen bei dem Verkaufe des Gutes Pleißen. Am 10. November des Jahres 1223 werden als Zeugen und Mitglieder des Landgericht des Königs Heinrich VI. Albertus Notthafft, sowie sein Sohn Albertus genannt. Nachdem nun einerseits urkundlich festgestellt ist, daß sich der Name Albrecht in der fraglichen Zeit bei der Familie Notthafft vertreten findet, andererseit gerade jener Albertus Notthafft in den Urkunden und somit in der Umgebung Friedrichs I. und Heinrichs VI., also gerade jener Fürsten erscheint, von denen der erste die Burggrafschaft von Regensburg nach dem Erlöschen der Stefflinger eingezogen, der andere dieselbe später dem Herzog Ludwig von Bayern übertragen hat, so dürfte es sehr wahrscheinlich sein, daß Burggraf Albrecht von Regensburg mit jenem Albert Notthafft identisch ist und somit dem Geschlechte der Notthafft einzureihen ist. Ein weiterer Beleg zu dieser Annahme vermag auch darin erblickt zu werden, daß Albertus vor 1185 und nach 1205 sind Notthafft urkundlich nennt, dagegen in dem Zwischenabschnitt von 1185-1205 ein Albert Notthafft nicht erschein, sondern derselbe, solange er das Amt eines Burggrafen von Regensburg bekleidete, in den Urkunden als »Adalbertus in Ratisbona praefectus urbis« aufgeführt wird. Mit dem Vollzug des Vergleiches über die Burggrafschaft vom Jahre 1205 scheint Albrecht als Burggraf zurückgetreten zu sein. Ob und welche Entschädigung derselbe hiefür erhielt, ist aus den Quellen nicht ersichtlich, höchst wahrscheinlich ward er für den Verlust der Burggrafschaft schadlos gehalten, denn seit dieser Zeit erscheint die Familie Notthafft in der Oberpfalz in bevorzugter Stellung und verblieb ein Zweig des genannten Geschlechts in der Stadt Regensburg."11 Franz Notthafft v. Weissenstein identifiziert diesen Burggrafen Albert von Regensburg mit jenem 1163 auftretenden Adelbertus de Egre, den wir schon bei unserer Exkursion ins Egerland kennengelernt haben und der sich in der oben genannten Urkunde Kaiser Friedrich Barbarossas für das Kloster Reichenbach 1166 Adalbertus Nothaft nannte. Wenn man für das erste Auftreten als Urkundenzeuge ein Lebensalter von 20 Jahren annimmt, so ist es höchst unwarscheinlich, dass dieser Albrecht Nothaft noch 1222 als Antiquus Nothaft Albertus auftreten konnte. Es muss sich also um zwei Personen namens Albrecht Nothaft gehandelt haben; wahrscheinlich um Vater und Sohn. Sie stehen am Anfang der als sicher geltenden Ahnenreihe der Familie v. Notthafft. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die Notthafft als Erbtruchsessen des Hochstifts Regensburg |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die Wernberger Linie der Familie v. Notthafft war insbesondere durch das Hofamt

des "Erbtruchsessen" mit dem Bistum Regensburg verbunden. Neben Marschall,

Mundschenk und Kämmerer zählte der Truchsess seit der Merowingerzeit zu den

höchsten Beamten des Hofes. Dem Beispiel des Königshofes folgten später auch

die weltlichen und geistlichen Reichsfürsten bei der Einrichtung ihres Hofes.

Dem Truchsess oblag dabei die wichtige Aufgabe der Aufsicht über die Tafel, die

vielfältig im Mittelpunkt der fürstlichen Repräsentation stand. In späterer

Zeit ging diese Funktion des Truchsess oft an den Hofmeister über; in manchen

Territorien verschmolz das Amt mit dem des Küchenmeisters, in anderen

Das Erbtruchsessenamt des Bistums Regensburg findet sich im 13. Jahrhundert im erblichen Besitz der Truchsesse von Heilsberg und Eckmühl. Am 23. Juni 1333 bekundete Percht, Heinrich des Truchsessen zu Heilsberg Witwe, gegenüber dem Bischof Niklas von Regensburg den Empfang von 100 Pfund Pfennigen Regensburger Münze, die sie von Conrad Nothaft für den Verkauf der Veste Heilsberg erhalten hatte.12 Damit war auch das Truchsessenamt an Conrad Nothaft übergegangen. Nachdem dieser 1359 ohne männliche Erben verstorben war, fiel Heilsberg samt dem Erbamt an den Schwiegersohn Hans v. Frauenberg. Dessen Witwe Katharina, Conrad Nothafts Tochter, verehelichte sich in zweiter Ehe mit Buslaw v. Hertenberg. 1362 wurde ihr Sohn Wilhelm Frauenberger mit der Veste Heilsberg belehnt. Dieser einigte sich mit seinem Stiefvater dahingehend, dass Heilsberg für den Fall, dass er ohne männliche Erben sterben würde, an die Nachkommen Buslaw v. Hertenbergs gelangen sollte. So erscheint dann auch im Jahr 1400 Caspar Hertenberger als Lehensnachfolger Wilhelm Frauenbergers auf Heilsberg. Heinrich V. Nothaft von Wernberg, den wir auch "den Reichen" oder "den Erwerber" nennen, trat 1408 zu Jahresbeginn die Nachfolge Hadmars von Laber als Bürgermeister in Regensburg an. Im Mai desselben Jahres erwarb er um 2600 Gulden den oberen Wörth und die Vorstadt am Hof als Pfand der Stadt. Nachdem er am 29. September 1408 zum Vicedom in Straubing bestellt worden war, trat er zu Jahresbeginne 1409 von seinem Regensburger Bürgermeisteramt zurück. Nach dem Tode Caspar Hertenbergers 1430 machte der Vicedom Heinrich V. Nothaft von Wernberg Ansprüche auf die Veste Heilsberg geltend und Bischof Conrad von Regensburg belehnte sowohl Heinrich Nothaft als auch Georg v. Hertenberg, den Sohn Caspars, mit Heilsberg. Die sich aus dieser Doppelverleihung entwickelnde blutige Fehde brachte Heinrich Nothaft zwar nicht in den Besitz von Heilsberg, doch blieb das Erbtruchsessenamt des Hochstifts Regensburg fortan, bis zum Aussterben des Wernberger Familienzweiges, in den Händen der Notthafft:

Am 2. April 1716 erscheint Johann Heinrich Franz Emanuel Notthafft Graf v. Wernberg als Erbtruchseß des Bistums Regensburg. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

In der Regel ist den Personalunterlagen jedes Domherrn ein auf Pergament oder Papier gemalter Stammbaum beigeheftet. Diese Stammbäume wurden 1994 auf das Vorhandensein von Nothaft-Wappen durchsucht. Die Seitenangaben beziehen sich auf die Lage der jeweiligen "Treffer" in den Stammbäumen:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Notthafftischer Hausbesitz in Regensburg |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Am 13. Juli 1363 einigte sich der Deutschherr Johann Nothaft mit Heinrich Willbrant, Komtur zu St. Gilgen26 in Regensburg, wegen des Hauses, "daz genant ist daz Ekhaus an sant Giligen hof". Johann Nothaft solle das Haus zeit seines Lebens als Leibgeding inne haben. Nach seinem Tod aber solle das Haus dem Komtur und Konvent zu St. Gilgen zufallen und niemand aus der Familie des Verstorbenen Anspruch darauf erheben.27 Das Haus an der Pforte vor St. Emmeram erbte Heinrich V. Notthafft "der Erwerber" von seiner Tante Siguna v. Preysing. Am 21. Juni 1410 vertrug er sich mit dem Miterben Sigmund Frauenberger zu Frauenberg dahingehend, dass ihm dieser das Haus gegen die Bezahlung einer Abfindungssumme überlassen solle.28 1426 veräusserte Heinrich Notthafft das Anwesen um 900 Gulden an Pfalzgraf Johann, weshalb dasselbe dann der "Pfälzer- oder Nordgauerhof" genannt wurde. 1537 erwarb das Kloster St. Emmeram das Anwesen, um es 1654 an das Bistum Freising zu veräussern. 1748 mietete der zum Prinzipalkommissär am Immerwährenden Reichstag ernannte und aus Frankfurt am Main kommende Fürst Alexander Ferdinand von Thurn und Taxis das Haus vom Freisinger Bischof. Nachdem es 1792 durch Feuer total zerstört worden war, kaufte das fürstliche Haus 1804 die Brandstätte um 22.000 fl. um sie im selben Jahr an Carl v. Dalberg um 3000 fl. weiter zu verkaufen, da Fürst Carl Anselm von Thurn und Taxis die Kosten für einen Neubau zu hoch waren. Dalberg ließ durch Emanuel d' Herigoyen in den Jahren 1805 bis 1807 den heutigen Bau erstellen, der 1884 und 1896 verändert worden ist.29 1470 entschied ein Schiedsgericht zwischen Heinrich VI. Notthafft, dem Sohn Heinrich des Erwerbers, und dessen Neffen Georg und Heinrich Notthafft unter anderem, dass die Häuser und Städel, die sie in Regensburg, Landshut und Amberg besässen, zu gleichen Teilen unter ihnen geteilt werden sollen.30 Zu dieser Zeit besassen die Notthafft in der Paulswacht am Alten Kornmarkt ein von dem Schneider Erhard Schotz bewohntes Haus, das im Falle militäri scher Einquartierungen mit 16 Mann und 30 Pferden belegt werden sollte. Ein Balthazar Notthafft, vielleicht Balthasar I. Notthafft von Bodenstein, besass um 1470 ein Haus "im pach hinauff" in der Wildwercherwacht, das 12 Mann und 12 Pferde Quartier bot. Ein Steinmetz Lorentz Nothafft bewohnte schließlich ein Haus im Sauwinckel, das für 6 Söldner (ohne Angabe von Pferden) Platz bot.31 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Regensburger Turniere

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Obgleich es sich bei den ersten Turnieren in Georg Rixners Turnierbuch um Legenden handelt, so gilt er für die späteren Jahrhunderte durchaus als zuverlässig. Das erste Turnier in Rixners Turnierbuch, das auch durch andere Quellen bestätigt wird, ist das 1284 abgehaltene 15. Turnier in Regensburg.34 Rixner schreibt: " Vnd als der thurnier platz / gleit / herbergen / vnd alle sach verordnet vnd zu gesagt was / da schrieben die bemelten Vier thurnier vögt (die Ritter Georg v. Barsperg, Wild Reuß von Weldaw, Ortlieb Zenger zum Schneberg und Ernfried Ebron zu Wildenberg) iren thurnier den vier landen zu vnnd liessen den nach ordnung im reich beruffen vnd verkünden / das menigklich so den selben Thurnir besuchen wölt / solt vff nächst künfftigen Suntag nach sant Michels tag zu Regenspurg an der Thunaw in der herberg sein / da solt man des mo[n]tags vfftragen / am Dinstag bereitten vnd beschawen / darnach vff Mitwoch vn[d] Donerstag thurniern / auch dänck außgeben vnd alles das enden das zu einem solchen Eerlichen Ritterspil gehört / damit der Thurnier mit eren gehalten werde.35 " Unter den Turnierteilnehmern verzeichnet Rixner unter den Rittern auch Johann Nothafft zu Wernberg und unter den Edeln Albrecht Nothafft zu Wernberg.36 Zum Jahr 1408 berichtet Gemeiner im 2. Band seiner Regensburgischen Chronik, dass die beiden adeligen Turniergesellschaften " von dem Hirss " und " von den Rütten ", bald nachdem Heinrich V. Notthafft zu Wernberg zum Regensburger Bürgermeister gewählt worden war, in der Stadt ein grosses Turnier veranstaltet hätten, wobei Bürgermeister Notthafft nebst anderen Rittern zu " Vorreissern " gewählt worden war.37 Rixner führt dieses Ereignis als das 25. Turnier, setzt es jedoch in das Jahr 1412. Heinrich Notthafft von Wernberg erscheint bei ihm als " die Zeit Kamerer oder Burgermeinster in Regenspurg38 ". 1442 wurde in Regensburg erneut "eine Kurzweil mit Stechen allhie veranstaltet". Dietrich Staufer zu Ehrenfels, der bei einem Turnier in Nürnberg den " Dank " errungen hatte, organisierte die Veranstaltung und begab sich zusammen mit einigen " rittermäßigen Genossen ", unter denen sich auch Heinrich VI. Notthafft v. Wernberg befand, zum Magistrat, "um der Stadt Schirm auf den Sonntag vor Pfingsten" zu erbitten. " Es wurden, wie gewöhnlich, die Verschreibungen gegen einander gewechselt und Sicherheit, daß der Hof (= das Turnier) gewiß vor sich gehen würde, gestellt, und nur des Königs Kunft (= Ankunft), Vordrung (= Forderung) und Gebot, oder aber der Fürsten und Herren Krieg, und anderer solcher Hindernisse, darum ein Hof billig abgestellt würde, vorbehalten ".39 Nach der Stadtrechnung von 1478 fand in Regensburg abermals ein "scharfes Rennen statt", "das der Abensberger und der Nothhaft dahin gelegt und der junge Herzog Georg mit seiner Gegenwart beehrt hatte40 ". Die Ausführungen Gemeiners zum Regensburger Turnier von 1487 geben einen interessanten Einblick in die Vorbereitungen und die äussere Organisation eines solchen Ereignisses: " Auf dem vorhergegangenen Stechen zu Bamberg war Wilhelm v. Wolfstein, Herzog Georgs Hofmarschall, zum Hauptmann, Vogt oder König des künfigen Turniers ausgerufen worden. An ihn und die Herzoge Georg und Albrecht hatte sich der Regensburger Rat bereits um September 1486 gewandt, mit der Bitte die Stadt Regensburg zum Austragungsort des nächsten Turnieres zu wählen. Es wurden daraufhin Unterhandlungen gepflogen und eine Übereinkunft getroffen, was die Stadt zu leisten habe und wozu sich die Ritterschaft verbindlich machen solle. Die Hauptobliegenheit des Rates war gewesen, Schirm zu halten, eine Rennbahn auszuersehen und dieselbige in gehörigen Stand zu setzen, zur Austeilung der Danke, Belohnungen oder Preise einen geräumigen Platz anzuweisen und für Lebensmittel und Herbergen zu sorgen. Hinwieder versprach der v. Wolfstein mit drei bayerischen Adelsgenossen, dem Freiherrn Sigmund von Fraunberg zum Hage, und den Rittern Hans von Stauf zu Erenfels und Andre Schwarzensteiner zu Engelburg, das Turnierrecht zu halten, alle Stöße und Zwietrachten, die sich ergeben möchten, mit Rat und Tat beilegen zu helfen und das gemeine Wesen zu entschädigen, wenn das Ritterspiel aus ihrem Verschulden keinen Fortgang gewänne oder nicht schon vor Weihnachten abgeschrieben würde. Tausend Gulden wurden für diesen Fall an Bürgschaft geleistet. Der Sonntag nach Lichtmeß war zur Feierlichkeit anberaumt. Alle Einwohner bereiteten sich auf diesen Tag vor. Gleichwie in Reichstagen, so wurde jetzt den Bürgern angesagt, sich mit Lebensmitteln, und den Wirten, sich mit Betten zu versehen und auf einen Zufluß von Fremden gefaßt zu halten. Es wurde der Kornmarktplatz zur Rennbahn ausersehen und nicht nur durch die schwarwerkspflichtigen Stadtbauern und Klosterhöfe der benötigte Sand - 1200 Fuhren - darauf gebracht, sondern auch Gallerien, Bühnen und Gänge um das ganze große Viereck des Platzes zur bequemen Betrachtung der ritterlichen Spiele errichtet und mit vierfacherhöhten Sitzen versehen. Es mag eine ziemliche Einnahme davon gefallen sein, indem von jedem der Zuschauer, die nur gegen Vorweisung blechener Zeichen auf die Bühnen gelassen wurden, 2 oder 4 Groschen bezahlt werden mußten, wiewohl der Adel unentgeldlich eigene Plätze sich vorbehalten hatte. Ihm waren größtenteils die Plätze zu ebener Erde angewiesen, neben den Kammern der turnierenden Ritter und in der Nähe der großen Fürstenloge, in welcher beide Herzoge dem Stechen und Rennen zusahen. Herzog Albrecht nahm in derselben als Landesfürst den rechten Platz ein und war umgeben von den Grafen von Monfort, von Helfenstein, von Saarwerd, von den Staufern, von vielen Rittern, den Nothhaften , Seibolstorfern, Gumpenbergern, Torrern u. m. a. Herzog Georg von dem Grafen von Oeting, von Wilhelm v. Wolffstein, dem Hauptmann des Turniers und von vielen anderen."41

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Harald Stark 6/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||