|

|

Schloss Affecking (Kupferstich von Michael Wening, 1726)

|

Affecking, heute ein Stadtteil von Kelheim, war ursprünglich ein kleiner Ort am

Südufer der Donau. Im Schatten der großen Chemiefabrik am Ostende des Dorfes

wandelte sich das Gesicht desselben zu einem größeren modernen Siedlungsgebiet,

in dem der historische Ortskern bis auf wenige erhalten gebliebene Anwesen,

weitgehend untergegangen ist. Auch vom Schloss Affecking ist oberflächlich

betrachtet nichts mehr übriggeblieben, doch befindet sich unter einem der

Kirche benachbarten Wohnhaus noch ein schöner, mit Sandsteinquadern gewölbter

Keller und die Haustüre dieses Gebäudes wird von einem wappengezierten Türstock

des alten Schlosses geschmückt. Michael Wening zeigt uns auf einem 1726

gedruckten Kupferstich das Schloß als einen wohl hufeisenförmigen

Gebäudekomplex aus südöstlicher Richtung. Eine um 1730 entstandene

Kupferradierung präsentiert das Schloss in üppiger Vegetation von der

Donauseite her zusammen mit der zwischen Schloß und Donau gelegenen

Schlosskirche. Diese ist seit ihrer Entstehung zu Beginn des 18. Jahrhunderts

ziemlich unverändert bis in unsere Tage gekommen.

Schon 878 findet der Ort unter dem Namen

Vekkinga

seinen ersten urkundlichen Nachweis. Die Siedlung gehörte damals dem Kloster

Weltenburg, kam aber später in den Besitz des 1108 gegründeten

Benediktinerklosters Prüfening. Mit

Durinhart de Avegking

erscheint 1030 erstmals ein Vertreter des örtlichen Adels, der sich bald in

hohen Ehren findet: Bruno von Avegking und Tärting (Teuerting) war der

Marschall Kaiser Heinrichs III. (1039-1056). Immer wieder finden sich Glieder

aus der bis in das 14. Jahrhundert blühenden Familie der Affeckinger auch in

wichtigen Ämtern des bayerischen Herzogshauses. Wymar und Berthold von Avegking

waren beispielsweise die Wild- und Forstmeister Herzog Ludwig des Kelheimers.

1318 erlosch die Familie mit Eberhard von Avegking.1

1314 war Konrad, genannt Kuhnhut, der Besitzer des Edelgutes Affecking. Ihm

folgten die Ecker von Eck. Von 1414 bis 1485 war das Schloß in den Händen der

Familie Judmann. Hans Judmann, der 1497 als letzter seines Namens starb, war

neben Georg d.Ä. Notthafft v. Wernberg und Rathsmannsdorf,2 Kaspar II. Notthafft

v. Wernberg auf Aholming und Lutzmannstein und Heinrich Notthafft v. Wernberg,

genannt "mit dem Maal", zu Runding sowie Hans IV. Notthafft v. Weißenstein

unter jenen 46 Rittern, die sich 1489 in Cham zum Löwlerbund zusammenschlossen.

Sein Grabstein befindet sich noch in der Affeckinger Kirche. Nach Hans Judmanns

Tod findet sich Affecking in den Händen Wilhelms v. Raidenbuch, der die

bisherige Kelheimer Filiale Affecking 1523 in eine eigene Pfarrei umwandelte.3

Er war mit Beatrix, einer Tochter Balthasar I. Notthafft v. Bodenstein

verheiratet gewesen. Die Ehe war am 4. März 1471 verabredet worden; Balthasar

Notthafft gab seiner Tochter den Sitz Gießdorf als väterliches Erbe sowie 1000

Gulden Heiratsgut, welches Wilhelm v. Raidenbuch ebenfalls mit 1000 Gulden

widerlegte und seiner Braut eine Morgengabe von 400 Gulden auf seinem Schloß

Steffling verschrieb. Unter den Zeugen dieser Heiratsabrede findet sich neben

dem Vater des Bräutigams, Ulrich v. Raidenbuch, und Haug v. Parsberg auch der

schon genannte Hans Judmann von Affecking. Die Hochzeit fand - wie Gemeiner in

seiner Regensburgischen Chronik berichtet - noch im selben Jahr im Regensburger

Rathaus statt.4 Beatrix v. Raidenbuch starb 1511; ihr Gemahl folgte ihr 12

Jahre später. Beide wurden in der Kirche in Affecking begraben, wo ihre

Grabsteine noch vorhanden sind.

|

|

Schloß Affecking (Kupferradierung um 1730)

|

Ihr Sohn Ulrich von Raidenbuch, verlor sein einziges Kind, Hans

Wilhelm 1538 im Alter von nur sieben Wochen. 1544 verkaufte er Affecking an

Ulrich Pusch zu Vilsheim und Oberlauterbach. Dessen Söhne veräußerten das Gut

an den aus Kärnten stammenden Christoph v. Krutschach, von dem es 1593 an

dessen Schwiegersohn Hans Ulrich v. Königsfeld gelangte. An dessen Sohn Hans

Adam, unter dem am Schloß grössere Baumassnahmen stattgefunden haben, erinnert

noch die Inschrift in einem Türstock aus dem Schloss, der heute im Wohnhaus der

Familie Kleiner, das an Stelle des alten Schlosses steht, eingemauert ist. Er

trägt neben dem Königsfeldischen Wappen die Initialen H.A.V.K.Z.A. (= Hans Adam

von Königsfeld zu Affecking).5 1633, so berichtet eine zeitgenössische Chronik,

"als die Schweden Kelheim erobert hatten, wurde das Schloß, die Öfen, Fenster,

Böden und alle Möbel im Schloße Affecking ganz ruinieret. Im Dorfe wurden alle

Häuser verwüstet und mehrere ganz niedergerissen. Alles Vieh im Schloß und

Dorfe wurde entführt".6

Hans Adam von Königsfeld starb 1642; seine Witwe Maria Elisabeth, geb. v.

Taufkirchen, verehelichte sich 1653 in zweiter Ehe mit Philipp Goswein v.

Seibolsdorf. Dieser veräusserte Affecking zusammen mit seiner Gemahlin 1675 an

Johann Nikolaus Bernhard v. Eck zu Siegenburg. Dessen einzige Tochter Maria

Barbara Pauline war mit Johann Albrecht Notthafft v. Weißenstein verehelicht.

1695 stiftete dieser für seinen Schwiegervater in der Pfarrkirche zu Affecking

einen Jahrtag mit Seelamt.7

1698 hatten Johann Albrecht und Maria Barbara Paulin Notthafft v. Weissenstein

dem aus Wien stammenden Eremiten Frater Paulus Leittner die Erlaubnis gegeben,

in Hohenpfahl, an der Strasse von Kelheim nach Affecking, eine Klause mit einer

kleinen Kapelle zu erbauen. Das vom Einsiedler aus Wien mitgebrachte und in der

Kapelle aufgestellte Marienbild wurde bald ein vielbesuchtes Wallfahrtsziel.

Leider fiel die Kapelle der staatlich verordneten Aufklärung des 19.

Jahrhunderts zum Opfer. Dennoch wurde das verehrte Marienbild gerettet und im

linken Seitenaltar der Affeckinger Pfarrkirche aufgestellt. Es handelt sich um

eine etwa 90 cm hohe Marienfigur mit Kind aus der Zeit um 1510.8

Drei Jahre später ließ Johann Albrecht Notthafft die baufällig gewordene Kirche

zu Affecking abbrechen und durch einen Neubau mit flachgedecktem Langhaus und

eingezogenen Chor ersetzen. Eine Inschrift beim Eingang zur Kirche informiert:

"Templum hoc fuit funditus erectum opifera Munificentia Illust. ac Generosi D.

D. Joannis Alberti Notthaft, L. B. de Weissenstein, sereniss. Bav. Electoris

Camer. et Chiliarch. nec non ejusdem Illust. ac Generosae D. D. Conjugis

Barbarae Paulinae L. B. ab Egg etc. etc. MDCCI."

(Zu deutsch: Im Jahre 1701 wurde dieses Gotteshaus vom Grund aus neu

aufgerichtet durch die hilfeleistende Freigiebigkeit des berühmten und

mildtätigen Herrn, Herrn Johann Albert Notthaft, Freiherrn von Weissenstein,

kurfürstlich bayerischer Kämmerer und Oberster der Leibgarde, und seiner

berühmten und mildtätigen Frau Gemahlin, Frau Barbara Pauline geb. Freiin v.

Egg, 1701.)

|

|

Die heute in der Sakristei befindliche Sakramentsnische aus der alten Kirche,

15. Jahrhundert

|

Von der alten Kirche in den Neubau übernommen wurden mehrere

Grabsteine sowie die in der südlichen Sakristei eingemauerte Sakramentsnische,

die im Kunstdenkmälerband folgendermaßen beschrieben wird:

"Schöne Anlage, bemalt. H. 1,25, Br. 0,80 m. Über der rechteckigen Nische, die

ein eisernes Türchen schließt, geschweifter Giebel mit Christushaupt im

Tympanon. Zu seiten der Nische von Fialen überragte Baldachine, darunter die

Figuren der hl. Katharina und Petri Befreiung aus dem Gefängnis durch den

Engel. In den Zwickeln über dem Giebel schweben die Halbfiguren zweier

Propheten. Die Sakramentsnische gehört der Zeit gegen Mitte des 15.

Jahrhunderts an. Sie stammt wohl von einem Regensburger Bildhauer."9

1719 übergab Johann Albrecht Notthafft, der sich nach dem Tode seiner ersten

Gemahlin im Jahr 1707 mit Maria Katharina Freiin v. Eltz verheiratet hatte, dem

Gotteshaus zu Affecking einen vergoldeten Kelch mit dem Notthafftischen und dem

Eltzischen Wappen. 1724 stiftete er zwei vergoldete Opferkännchen mit Teller.10

Am 14. Dezember 1717 beurkundete Johann Albrecht Notthafft Freiherr von

Weißenstein den Tod seines Vetters Johann Paul Notthafft. Da dieser ohne

Leibeserben verstorben sei, stünden ihm, als dem Ältesten der Familie, die von

der böhmischen Krone zu Lehen rührenden Senioratslehen im Eger- und

Elbogenerland zu. Da er jedoch bereits ein ziemliches Alter erreicht und keine

leiblichen Manneserben habe, überlasse er diese Lehen seinem Bruder Maximilian

Emanuel Notthafft Freiherrn von Weißenstein.11

Zwei Jahre vor seinem Tod, am 7. Februar 1725, erhielt Freiherr Johann Albrecht

Notthafft von Kurfürst Max Emanuel die Erlaubnis zum Verkauf der Hofmark

Affecking. Nach dem am 9. Februar 1725 abgeschlossenen Kaufvertrag veräusserte

er das Gut für 50.000 Gulden an das Kloster Weltenburg, behielt jedoch für sich

und seine Ehefrau, sowie deren Schwester Philippa Freifrau v. Leoprechting, das

lebenslange freie Wohnrecht im mittleren Stock des Schlosses.12 Johann Albrecht

starb am 9. August 1727 im Alter von 79 Jahren und wurde in der Kirche zu

Affecking begraben. Seine Frau überlebte ihn um 16 Jahre und verschied am 9.

Februar 1743. Vor ihrem Tod stiftete sie zusammen mit ihrer Schwester der

Pfarrei Affecking ein Kapital von 1000 Gulden, für welches jeweils am 1. Tag

eines jeden Monats eine heilige Messe für Sie und alle Verstorbenen aus ihren

Familien gelesen werden solle.13

|

|

Heutige Ansicht des Schlossareals von der Donauseite, 2002

|

Die Säkularisation brachte auch das Schloß Affecking in bürgerliche Hände. Das

Gut bestand damals aus dem Schloßgebäude, dem Getreidestadel, einem neu

erbauten Stall, einem alten Stall, einem 6 Klafter tiefen Brunnen, dem 5 1/8

Tagwerk großen, mit einer Mauer umschlossenen Garten, den Donauwiesen, 172 ¼

Tagwerk an Äckern, 21 ¼ Tagwerk Wiesen und 50 Tagwerk Wald und erzielte einen

Verkaufserlös von 17.200 Gulden. Die Käufer errichteten im Schloss eine

Zichorienfabrik, deren Betrieb in den Wirren des Napoleonischen Krieges wieder

aufgegeben werden musste. Um 1820 wurde das Schloßgebäude auf Abbruch verkauft,

1823 war nur noch das aus Quadersteinen erbaute Erdgeschoss mit seinen Fenster-

und Türgewänden erhalten. Dieses kaufte der damalige Pächter der kgl.

Weissbierbrauerei, Anton Reitter, liess es abtragen und das gewonnene

Steinmaterial zur Herstellung seines Neubaues auf dem jenseits der Donau

gelegenen Goldberg verwenden.14

|

Die alte15 Pfarrkirche Hl. Kreuz:

|

Innenraum der ehem. Schlosskirche zu Affecking, 2002

|

|

Wie bereits ausgeführt wurde die Kirche im Jahr 1701 durch Johann Albrecht

Notthafft und dessen Gemahlin Barbara Pauline, geb. v. Egg, neu gebaut. Der

kleine Bau hat einen eingezogenen Chor mit einem Joch und dreiseitigem Schluß.

Die flache Decke des Langhauses trägt einfachen Rahmenstuck. Den Hochaltar in

Fruhrokokomanier datieren die KDM in die Zeit um 1720-1730; das Altarblatt zeit

dem Patronat entsprechend eine Kreuzigungsszene. Die Kanzel stammt von 1751;

als Taufstein dient ein halbrundes, in die Wand eingelassenes Becken mit

spätgotischem Maßwerkfries.Die beiden Seitenaltäre wurden 1753 aufgestellt; im

nördlichen die Marienfigur aus der ehemaligen Wallfahrtskapelle Hohenpfahl. In

der Kirche befinden sich einige

Notthafft-Grabsteine:

|

|

1. In der südwestlichen Ecke des Langhauses der Epitaph für

Wilhelm v. Raidenbuch

(+ 1525). Die Rotmarmorplatte trägt folgende Umschrift:

Anno . dni m ccccc xxv starb der Edel vnd Ernvest wilhalm . von . Rai(denbuch)

zu afecking Erbschenck des Bistumbs Regenspurg dem got gnedig sey.

Im Feld die Relieffigur des gerüsteten Verstorbenen unter Astwerk vor einem

Brokatvorhang. Neben dem rechten Bein das Vollwappen der Herren v. Raidenbuch,

neben dem linken das der Notthafft. Im Astwerk über dem Haupt des Verstorbenen

drei Schilder mit Ahnenwappen, von rechts: Judmann, Raidenbuch, Murach.

|

|

|

2. Gegenüber, in der nordwestlichen Ecke des Langhauses, neben dem Grabstein

1497 verstorbenen Hans Judmann, der Rotmarmorstein der

Beatrix v. Raidenbuch, geb. Notthafft

(+ 1511). Auf der oberen Hälfte trägt die Platte eine Inschrift folgenden

Inhalts:

Anno dni Mcccccxi am Montag nach aller heiligen Tag starb die edel v(n)d

Ernuest Fraw beatrix nothaftin wilhelmen von Raidenbuch zu Afecking hausfraw

der Gott genad.

Darunter die Vollwappen Raidenbuch und Notthafft, darüber zwei Schildchen mit

Ahnenwappen.

|

|

|

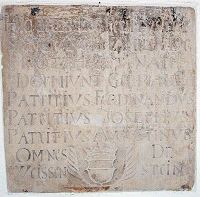

3. Eine im nördlichen Teil des Chorbogens eingemauerte helle Kalksteintafel

erinnert an die Kinder Ferdinand, Joseph und August des Johann Albrecht

Notthafft v. Weissenstein. Über einem Notthafft-Wappen trägt sie folgende

Inschrift:

Hic tres ex Perilust sanguine et familia de Notthaft Nati dormiunt Germani

Patritius Ferdinandus Patritius Josephus Patritius Augustinus Omnes de

Weissenstein.

|

|

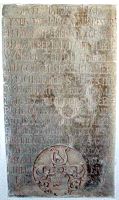

4. Im Chorraum der Kirche auf der Epistelseite befindet sich der aus hellem

Kalkstein gefertigte Epitaph für

Johann Albrecht Notthafft von Weissenstein

(+ 1727). Neben einem Notthafft-Wappen in einem eingetieften runden Feld trägt

die Platte folgende Inschrift:

Siste viator et lege! Exspectat hic Carnis Resurrectionem Perillust. ac

Generosus D. D. Jo. Albert Notthaft L. B. d. Weissenstein D. Hofmarch.

Affeggingensis S. E. B. Camerarius et Chiliarchus Pedestris - Duarum Maritus

uxorum. Primae L. B. de Egg. P. M. - Secundae L. B. d. Elz - parens quoque IX.

Prolium, et annos egit LXXIX. Qui filius Martis et Palladis denique vitae

cursum Piissima conclusit Die IX. Augusti Anno MDCCXXVII. Precare ergo pro

anima ejus et vade.

|

|

|

5. Auf der Südseite des Langhauses, nahe beim südlichen Seitenaltar findet sich

eine kleine helle Kalksteinplatte mit dem Notthafft-Wappen eingemauert, deren

Inschrift an zwei Kinder des Johann Albrecht Notthafft von Weissenstein

erinnert:

Hier liegen begraben Patritius Notthaft und Francisca Notthafftinn, Fr. von

Weissenstein und Geschwistrichte. 1699.

|

|

Nach Gsellhofer befanden sich früher noch ein weiterer Notthafft-Grabstein in

der Kirche:

6. Grabstein der

Barbara Paulina Franziska Notthafft, geb. v. Egg

mit folgender Inschrift:

Hier liegt begraben die Hoch und Wohlgeborne Frau Frau Barbara Paulina

Franziska Notthafftin Freifrau von Weissenstein, geborne Freyin v. Egg, welche

den 11. Jänner 1707 zwischen 11 und 12 Uhr nach geborner Leibesfrucht beede in

Gott seelig entschlaffen.

|

|

1

|

Baur Richard: Affecking im Wandel der Geschichte, in: 1100 Jahre Affecking,

Affecking 1978, S. 12-18

|

|

2

|

Rathmannsdorf (bei Franz v. Notthafft Ratzmannsdorf) = ehemalige Hofmark, ca. 7

km nordöstlich von Vilshofen, früher Landkreis Vilshofen, heute Landkreis

Passau. Das noch bestehende Schloß war um 1930 im Besitz der Grafen Preysing.

|

|

3

|

Baur Richard, a.a.O. S. 18-20

|

|

4

|

FamG. I, 491; C. Th. Gemeinder: Der Regensburgischen Chronik dritter Band,

Regensburg 1821, S. 517

|

|

5

|

Baur Richard, a.a.O., S. 23-25

|

|

6

|

Baur Richard, a.a.O., S. 32

|

|

7

|

Baur Richard, a.a.O. S. 32-35; Fr. Ser. Gsellhofer: Beiträge zur Geschichte

des Pfarrdorfes Affecking, in: Verhandlungen des Historischen Vereins für

Oberpfalz und Regensburg, Bd. 7/1843, S. 303 (Franz Seraph Gsellhofer,

katholischer Priester, geb. 1801 in Cham, verstorben 1838 dortselbst nach

schwerer Krankheit, war ab 1836 Benefiziat in Friedenfels. Er hat sich um die

regionale Geschichtsschreibung verdient gemacht)

|

|

8

|

Gsellhofer, a.a.O. 303; S. 63; Felix Mader: Die Kunstdenkmäler von Bayern,

Niederbayern Bd. VII (Bezirksamt Kelheim), München 1922, S. 63

|

|

9

|

FamG I. 438; Gsellhofer, a.a.O. S. 304; Baur Richard, a.a.O. S. 37; Felix

Mader, KDM Kelheim, S. 63

|

|

10

|

FamG. I. 440, 442

|

|

11

|

Harald Stark: Die Stammlehen der Familie Nothaft im Egerland, in Archiv für

Geschichte von Oberfranken, Bd. 75/1995, S. 61

|

|

12

|

FamG. I. 442; Baur Richard, a.a.O. S. 40 f.

|

|

13

|

Gsellhofer, a.a.O. S. 308

|

|

14

|

Baur Richard, S. 43

|

|

15

|

1939 Bau einer neuen Pfarrkirche mit dem selben Patrozinium; seither ist die

alte Pfarrkirche nur noch Nebenkirche.

|

Harald Stark 06/03

|

|