Ein Besuch in Wildstein 1993

Am 22. Juni 1993 stand anläßlich eines Besuches von Freifrau Maria Therese

Notthafft von Weißenstein in Kulmbach auch eine Besichtigung von Wildstein auf

dem Programm. Gegen 10 Uhr trafen wir, Frau v. Notthafft, Herr Dr. Hartmann

Frhr. v. Bechtolsheim, dessen Gemahlin und ich, mit Herrn Franz Schmitzer aus

Lorenzreuth zusammen. Herr Schmitzer, ein gebürtiger Wildsteiner, hatte sich

dazu bereit erklärt uns zu führen.

Den Eingang in den Bereich der Vorburg vermittelt eine ehemals von

Kreuzgratgewölben überdeckte Torgasse, welche durch das wohl aus Trautenberger

Zeit stammende neue Schloßgebäude führt. In diesem war bis zur Vertreibung das

Gericht samt Gefängnisräumen untergebracht. Wohl noch bis in die 60er Jahre war

das Gebäude mit einem Mansardendach versehen. Heute ist es eine Ruine. Den

ältesten Teil dieser "Vorburg" bildet das als Risalit aus dem Schloßbau

hervortretende äußere Torgebäude, das im Erdgeschoßbereich aus bossierten

Quadersteinen aufgeführt ist. Auch das Gewände des Torbogens selbst, weist auf

eine Entstehung in romanischer Zeit.

Am "Höllenhund", einem sehr kleinen aber auch sehr angriffslustigen Vierbeiner

- er hat schon einmal Dr. Friedrich Wilhelm Singer aus Arzberg in die Ferse zu

beißen versucht! - vorbei, ging es dann zur Hauptburg, deren Tür uns die

Kulturdezernentin der Gemeinde Wildstein öffnete. Wie Herr Schmitzer darlegte,

ist der heutige Zugang erst spät entstanden. Ursprünglich war die Burg durch

ein Torgebäude südlich des Bergfrieds zu betreten. Der heutige Eingang wurde

wohl erst im 19. Jahrhundert durch die Apsis der Burgkapelle gebrochen, als die

alte Burg zum Malzhaus umgebaut wurde. Es handelte sich um eine wohl einst

flachgedeckte Stufenkapelle, in welcher die Herrschaft in einem erhöhten Raum

gegenüber der Apsis Platz hatte, während die anderen Gottesdienstbesucher

niedriger, direkt vor dem Altarraum saßen. Neben dem Kapellenbau und dem

genannten Bergfried, dessen Außenmauern ebenfalls Buckelquader aufweisen, zählt

noch das erwähnte Torgebäude, sowie das zwischen Torgebäude und Kapelle

errichtete "steinerne Haus", das als ursprünglich alleiniges Palasgebäude

allerdings zu klein erscheint, zu den ältesten Bauteilen der Burg.

Wahrscheinlich waren noch die Räume im Obergeschoß des Torhauses zu Wohnzwecken

genutzt. Der übrige Raum der Felsklippe war mit einer Wehrmauer umfriedet, die

eine geringere Dicke als die höheren ursprünglichen Wohnbauten aufweist.

Später, wohl im 13. Jahrhundert, wurde dann auf der Nordwestseite der

Felsklippe, gegenüber von Kapelle und dem "steineren Haus" ein gotisches

Palasgebäude errichtet, das im Erdgeschoß noch sehr imposante Gewölbe aufweist.

Der übrig gebliebene Lichtraum wurde erst später überbaut. Der sich südlich an

den gotischen Palasbau anschließende, im Osten vom Torgebäude begrenzte Raum,

weist ein Kappengewölbe mit Gurtbögen auf, das wahrscheinlich erst aus dem 17.

Jahrhundert, oder noch späterer Zeit stammt.

Das Kellergeschoß war uns leider nicht zugänglich. Der Grundriß der Burg zeigt

jedoch, daß nur die ältesten, aus romanischer Zeit stammenden Gebäudeteile

unterkellert sind. Der sich bis unter den Bergfried hinziehende, östlichste

Kellerraum, stammt aus jüngerer Zeit und wurde als Bierkeller genutzt. Ebenso

wurde von Norden her ein heute wieder vermauerter Zugang zu den alten Kellern

des Burggebäudes in jüngerer Zeit gebrochen.

Das zum Teil bereits beschriebene Erdgeschoß weist überwiegend Kreuzgratgewölbe

auf. Das "steinerne Haus", das etwa eine halbe Geschoßhöhe höher liegt, als die

übrigen Bauteile der Hochburg, ist - ebenso wie das südlich daran anschließende

Torgebäude - im Erdgeschoßbereich tonnengewölbt. Im südwestlichsten Raum des

Erdgeschosses mit dem bereits beschriebenen Kappengewölbe wurde ein

Stützpfeiler angebracht. Hier befindet sich insgesamt die gefährdetste Stelle

des alten Burggebäudes, da die relativ dünne Wehrmauer des Lichthofes ohne

Verstärkung bis in das 2. Geschoß hochgezogen wurde und dieser Mauerabschnitt

seiner statischen Belastung nicht gewachsen ist. Diese Schwachstelle soll durch

einen Betonkranz im Bereich der Dachschwelle gesichert werden.

Die Decken des ersten und zweiten Obergeschosses fehlen. Nur noch die

Unterzugbalken, die zum Teil schöne Profilierungen tragen, erinnern noch an die

ehemals hier vorhandenen Balkeneinschubdecken. Diese stammen - den Profilen der

Unterzugbalken nach zu urteilen, warscheinlich aus dem 17. Jahrhundert, ebenso

wie wohl auch der Dachstuhl des Gebäudes. Das 1. Obergeschoß weist zahlreiche

Mauerrisse auf. Mehrere vor etwa 5 Jahren angebrachte Gipsbrücken schließen

jedoch jüngere Mauerbewegungen aus. Wenn sich die Sicherungsarbeiten jedoch

noch länger hinauszögern, wird der Bestand vor allem des südwestlichsten

Gebäudeteils allerdings akut gefährdet. Das 2. Obergeschoß war, bedingt durch

die fehlenden Fußböden, nicht zu betreten.

Nach dem Mittagessen stieß der Wildsteiner Bürgermeister, Herr Prochatzka zu

uns. Er berichtete, daß eine Schweizer Firma in Wildstein einen Golfplatz mit

Hotel etc. errichten möchte, und daß dabei wohl auch eine Sanierung der alten

Burg möglich wäre. Der Tag endete mit einem Besuch im Amtszimmer des

Bürgermeisters und mit einer kurzen Visite in der Wildsteiner Kirche. Es ist zu

hoffen, daß die Pläne des Bürgermeisters Früchte tragen werden, nicht nur für

die Erhaltung der alten Burg, sondern vor allem für die Bevölkerung seines

Ortes.

Harald Stark

|

|

|

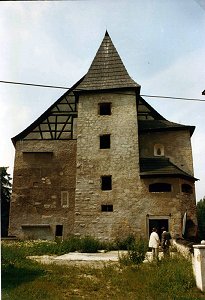

Die Ostseite der Kernburg mit dem Bergfried und dem heutigen Eingangsportal

|

|